秀英体のコネタ

2005年08月01日

第9回 東京国際ブックフェア2005で何が起こったか(1)

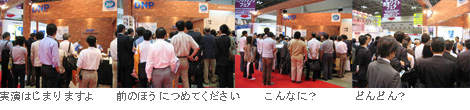

東京国際ブックフェア2005では、DNP社員の予想を上回るとんでもないことが起こっていました。

あれよあれよという間に、黒山の人だかり

会期中にご来場のみなさま、本当に本当にありがとうございました。これほどまでにお集まりいただけるとは思っていませんでした。嬉しい誤算です。

東京国際ブックフェアは、2005年7月7日から10日の4日間、東京ビックサイトで開催されました。今年のDNPブースの目玉は、上製本の実演でした。DNP製本のマイスター3名が、手作業で上製本を作っていく過程を簡単にではありますが、普段見ることの出来ない印刷現場をご来場のみなさまにご覧頂こう、ということで企画されました。

ブックフェアのお客様の多くは出版関係者、そして本が大好きな一般の方です。きっとたくさんの方にご覧頂けるだろうと準備をしてまいりましたが、これほどとは!

というわけで、今回の秀英体のコネタは、東京国際ブックフェア2005・DNPブースのもようを、製本工房を中心にご報告いたします。

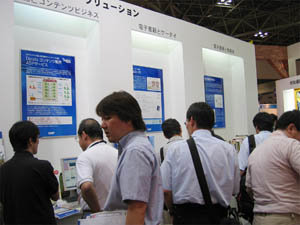

DNPブースひとめぐり

DNPブースでご紹介していたのは製本だけではありません。「モノづくりソリューション」「デジタルコンテンツ・ソリューション」と大きくふたつに分け、現在DNPで取り組んでいる技術やサービスをご紹介致しました。

モノづくりソリューションコーナーには内澤旬子さんのイラストが大きく壁に貼られました。

『季刊・本とコンピュータ』で連載された松田哲夫著・内澤旬子イラスト『印刷に恋して』(Amazon/honto)などに掲載されたイラストに加え、新たに数点のDNP市谷工場の様子を描きおろして頂きました。同じイラストで、ご来場いただいたお客様へおみやげとして、ポストカードも製作しました。これがとても好評でした。

このゾーンでは、出版印刷の企画から印刷まで、新しい技術などをご紹介しました。専門的な内容が多かったのですが、実物を置いたり、わかりやすく比較できる仕掛けをご用意しました。

印刷工程の新しい技術をご紹介

モノづくりソリューションコーナーの裏側は、デジタルコンテンツ・ソリューションコーナーです。

こちらは次世代ディスプレイとして有力視されている、有機ELディスプレイの展示です。紙のように曲げられるというのが特徴で、手にとると軽くて驚きます。製造過程で、印刷技術を応用しているんですよ。

有機ELディスプレイコーナー

ICタグコーナーは、現在注目を集めている分野だけあって、質問をされるお客様も多かったです。実際にICタグを貼り付けた書籍をリーダーにかざし、登録された書誌情報を認識させる、というデモも体験して頂きました。

実証実験によると、ソフトカバーの本でも、配送の途中で貼り付けたICタグが破損したりすることはほとんどないそうです。タグの種類によってはかざす角度で読み取り精度が変わったり、ICタグの単価がまだ高い、という課題もありますが、実用化に向けて製品・サービスの両面から開発を進めています。

ICタグコーナー

コンテンツの配信サービス「Dplats」や、auで既にサービスを開始している携帯電話向け電子書籍販売サイト「よみっち」(プレスリリース)のご紹介です。

生活により身近な読書の形としてケータイ読書が認知されてきています。よみっちはBREWアプリが動作するauの端末でご利用いただけますのでぜひお試しください。

Dplatsとよみっちコーナー

秀英体コーナー

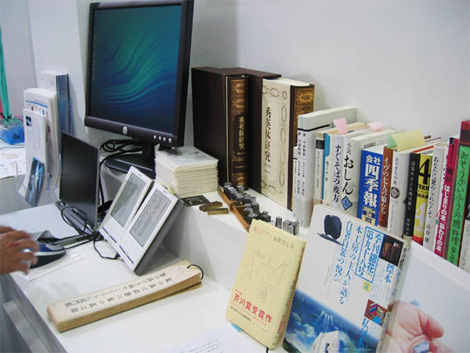

さて、秀英体コーナーは、「電子書籍と秀英体」というタイトルで、電子書籍・オンデマンドブックへの秀英体利用や、現在研究中のディスプレイ表示向け秀英体の試作書体を中心にご紹介しました。

とはいえブックフェアですので、秀英体で組版された書籍のサンプルや、『秀英体研究』、昭和27年に発行した「活版の栞」という書体見本帳、金属活字なども展示致しました。

盛りだくさんの秀英体ゾーン

昨年末に刊行した『秀英体研究』の実物も並べて、直接手にとって頂きました。熱心にページを繰る方、購入して頂いた方、「出ていたの知らなかったよ!」と声をかけてくださった方、やはり直接見ていただくことって重要ですね。

しかし、ブックフェアでの『秀英体研究』の役目は、これだけではありません。製本工房でのモデルという大役が待っていたのです。

製本工房をお手伝いした秀英体研究

製本工房

DNPブースの目玉は、職人による手製本の実演です。製本は印刷工程の中でも、まだ手作業が多く残る工程ではありますが、今回は特に、機械を使わない場合の製本工程を、一部簡略化したかたちでご覧頂きました。

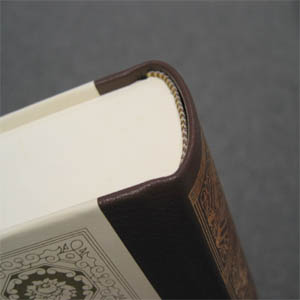

製本するためにはモデルになる本が必要です。今回は4日間を通し『秀英体研究』をモデルにしました。『秀英体研究』の装幀は次のような製本で作られています。

実演を行なった職人はこの3名です。

通常ひとりで製本の全工程を行なうのですが、今回は時間の都合もあり、3名で工程を分担しながら進めました。

3人の背後には、いわくありげな器具があります。これは製本で接着剤として使われる膠(にかわ)を溶かす鍋です。

膠鍋の内部はふたつに区切られ、濃度を変えて使います。濃いほうは本体を支える背に使い強度を上げ、薄いほうは表紙貼りに使います。溶かす前の膠はむちむちしています。動物の皮や骨が原料で、ゼラチンに比べると不純物が混ざっているためか、独特のにおいがします。

膠鍋と膠

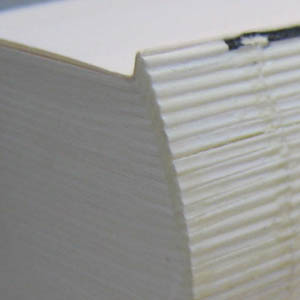

それでは実演の様子を追っていきます。既に折丁ごとに糸で綴じられ、天地小口の断裁(三方断裁)まで済ませてあります。

まずは本体の「丸み出し」を行ないます。『秀英体研究』の背は丸背のため、このカーブを作らなくてはいけません。

背には仮固めとして、うすく接着剤が塗られています。手で丸みを出すには硬すぎるので、作業の直前に刷毛で背に水をサッと塗り、柔らかく湿らせておきます。

『秀英体研究』の背は丸背

丸み出しの作業

背に丸みがついたぶん、小口がへこんでいるのがお分かりでしょうか。職人は何気なくやってのけますが、左右均等にカーブを描き、最適な厚みにしないと、開きにくかったり背が割れやすい本になってしまいます。

丸み出しの作業で使う道具「コツ」

丸み出しでは、この「コツ」という道具を使います。これで背のカーブを均一にならします。硬い素材の木で出来ていますが、長年使ってくると自然と削れ、使いよいようになるそうです。

コツの中央に穴が開いていますが、これはどうしてですか?と聞くと、「木の反りを防ぐためかなあ」とのことでした。

丸みがついたら、崩れないように万力に挟んで固定し、「バッキング」の作業に移ります。

バッキングにはふたつの理由があります。ひとつは、丸みを出した段階では折ごとに綴じられた背はぼこぼこしているため潰してあげ背貼りの工程で強度を高めるため。ふたつ目は、表紙の板紙の厚みぶん耳を作り、表紙を貼ったあとの高さを揃えるためです。

万力は歴戦の猛者といった風格

バッキング前の背

万力からほんの少し飛び出た状態で固定します。この飛び出し分が耳になります。

作業で使うのは金槌です。普通の金槌ではありません。頭の打つ部分が、まるでおろし金のようにギザギザになっています。金槌をかなり短く握り、腕の振りを小さめに叩いていきます。かなり力のいる作業です。

バッキング作業

バッキング用の金槌

耳がくっきりと出ました

このあとは継ぎ表紙を作り、背固め、と工程は続きます。

次回をお楽しみに!

(2005.8.1 佐々木)