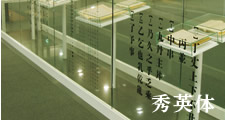

秀英体研究

あなたは、秀英体を、知っていますか?

秀英体研究 完売御礼!

片塩 二朗

発行 大日本印刷

販売 トランスアート

2004年12月12日発行

B5判/上製、背革装、継ぎ表紙、貼函入り

736ページ

税込価格:¥12,600(本体価格:¥12,000)

片塩二朗氏 略歴

(株)朗文堂代表、組版工学研究会会員、京都造形大学芸術学部客員教授、武蔵野美術大学造形学部非常勤講師。日本を代表する印刷・活字史研究家、タイポグラファである。

「季刊・本とコンピュータ」連載の『活字に憑かれた男たち』(Amazon/honto)、 『ふたりのチヒョルト イワンとヤン』(Amazon/honto)など著書多数。

『秀英体研究』は完売いたしました。ありがとうございました。

本書についてのお問い合わせ・ご意見・ご感想

大日本印刷株式会社 C&I事業部IT開発本部 秀英体開発室

※個人情報の取扱いについては、DNPの個人情報保護方針をご覧下さい

明朝活字二大潮流のひとつである「秀英体」

初の本格的な研究書

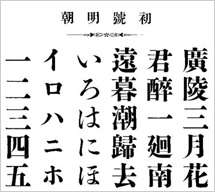

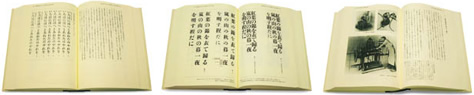

築地体と並び「明朝活字の二大潮流」として、その後の和文書体に大きな影響を与えた秀英体。その初号から六号までのひら仮名書風の特徴・築地体からの影響・改刻に伴う変化を、明治から昭和にかけて発行された活字見本帳から調査・分析しました。活字の自家鋳造を本格的に開始した明治15年(1882)から、築地体の影響の強い明治20年代末、書風の完成、ポイント制にともなう移植、戦後母型彫刻機導入に伴い開発された新書体、そしてデジタル化へと、秀英体の一〇〇年を追いかけます。

貴重な秀英舎製文堂・東京築地活版の

活字見本を多数原寸で掲載

研究には一般の出版物ではなく、活字見本帳を使用しました。秀英舎製文堂及び東京築地活版両社の代表的な活字見本帳を、本書では原寸で多数収録しております。また、明治・大正・昭和期の出版物・写真など、延べ500点にのぼる貴重な図版も収録いたしました。タイポグラフィ・グラフィックデザインを学ぶ人にも最適です。

すべてのタイポグラファ・デザイナー必携!

印刷と出版の一〇〇年がここにある!

上海から長崎へ渡った金属活字は、明治のはじまりとともに産業としてめざましい発展を遂げます。秀英舎はその大きなうねりのなかで誕生し、秀英体は出版にかかせない書体としての地位を確立していきます。その歴史を追いかけると、とどまることのない印刷技術の変化の波に翻弄されながら、その技術を支える職人・技術者・印刷人の姿が浮かび上がってきます。本書は活字書体の研究書であると同時に、印刷と出版のダイナミックな動きをとらえたメディア史の研究書ともいえるでしょう。

あらゆる印刷人、あらゆる出版人、あらゆるデザイナー、あらゆるメディア研究者、そしてあらゆるタイポグラファ、活字文化のこれまでとこれからを考える人に必携の書です。

あなたは、秀英体を、知っていますか?

秀英体研究 目次

秀英舎は明治9年(1876)10月に現在の銀座・数寄屋橋で誕生した印刷会社です。まだ木版による印刷が多かった時代に、活字による印刷を掲げ、『明教新誌』、『東京横浜毎日新聞』、中村正直『改正西国立志編』などの印刷を行ないました。秀英体は明治15年に設立された秀英舎鋳造部製文堂で開発され、明治末期には書風が完成しました。

その後の昭和10年に秀英舎は、早稲田大学出版局の印刷を担当しいちはやくオフセット印刷を手がけたことから美術・商業印刷を得意とした日清印刷と合併し、大日本印刷株式会社が誕生しました。合併後も秀英体の開発は継承され、現在もなお多くの出版物で利用されています。

- 1 はじめに

- 1-1 秀英体研究にあたって

- 1-2 活字見本帳の一覧表

- 2 秀英体の揺籃の地をさぐる

-

2-1 秀英舎の誕生とその命名者

- 2-2 新聞の印刷からはじまった秀英舎の歴史

- 2-3 書物公版印刷所としての秀英舎

- 2-4 保田久成による『印刷雑誌』の刊行と印刷術講座の翻訳

- 2-5 もうひとつの源流としての日清印刷

- 3 製文堂の創設と秀英体の誕生

-

3-1 秀英舎鋳造部(製文堂)の誕生

- 3-2 秀英舎の最初期の活字見本帳『活版見本帖 未完』

- 3-3 本格的な活字見本帳の完成『活版見本帖』

- 3-4 少年工芸文庫第八編『活版の巻』

- 3-5 号数体系とポイント体系の混迷

- 3-6 金属活字時代の最高峰の見本帳、大正三年版『活版見本帖』

- 3-7 号数体系とポイント体系活字の共存への提案

- 3-8 日清戦争と秀英舎

- 3-9 秀英舎庭契会の存在

- 4 秀英舎活字見本帳原寸紹介

-

4-1 号数体系サイズ別見本帳

- 4-2 『活版見本帖 未完』推定明治ニ九年

- 4-3 『活版見本帖 Type Specimens』明治三六年

- 4-4 『活版見本帖 Type Specimens』大正三年

- 5 号数体系活字における秀英体ひら仮名活字の考察

-

5-1 考察の手法

- 5-2 秀英体初号ひら仮名の考察

- 5-3 秀英体一号ひら仮名の考察

- 5-4 秀英体ニ号ひら仮名の考察

- 5-5 秀英体三号ひら仮名の考察

- 5-6 秀英体四号ひら仮名の考察

- 5-7 秀英体五号ひら仮名の考察

- 5-8 秀英体六号ひら仮名の考察

- 6 築地活版所活字見本帳原寸紹介

-

6-1 『Book of Specimens』明治一〇年

- 6-2 『新製見本 Specimen of New Types』明治二一年

- 6-3 『活版見本 Specimen Book of Types』明治三六年

- 6-4 『活字と機械』大正三年

- 7 秀英舎と築地活版所 見本帳別の考察

-

7-1 考察の視点

- 7-2 築地活版所 T44『Book of Specimens』一八七七年(明治一〇)

- 7-3 築地活版所 T45『新製見本』一八八八年(明治二一)

- 7-4 築地活版所 T46『活版見本』一九〇三年(明治三六)

- 7-5 秀英舎 S32『活版見本帖 未完』推定一八九六年(明治ニ九)

- 7-6 秀英舎 S34『活版見本帖』一九〇三年(明治三六)

- 7-7 秀英舎 S35『活版見本帖』一九一四年(大正三)

- 7-8 秀英舎号数体系サイズ別見本帳

- 8 ポイント制活字の開発と機械式活字母型彫刻機

-

8-1 工芸者の時代から技術者の時代へ

- 8-2 秀英体のポイント制活字への移行

- 8-3 雑誌をかえた『キング』の創刊と、円本時代の到来

- 8-4 自動活字鋳造機と和文モノタイプの導入

- 8-5 はじめての「秀英体」ということばの登場

- 8-6 機械式活字母型彫刻機による活字の改刻

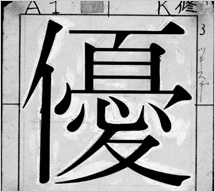

- 8-7 大日本印刷の文字原図となり現在につらなった秀英体明朝四号

- 8-8 保存されていた大日本印刷の文字原図『新活字資料』

- 9 秀英体、平成の大改刻へのすすめ

-

9-1 佐久間貞一の墨書の解読

- 9-2 庭契会によるふたつの追悼集を見る

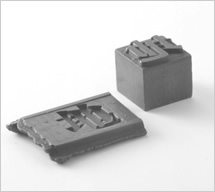

- 9-3 現存している秀英体の活字父型

- 9-4 秀英体A型仮名書風と秀英体B型仮名書風の源流とは

掲載見本帳

| 秀英舎 |

号数体系サイズ別見本帳(初号~六号) 『活版見本帖 未完』推定明治29年 『活版見本帖 Type Specimens』明治36年 『活版見本帖 Type Specimens』大正3年 |

|---|---|

| 東京築地活版製造所 |

『Book of Specimens』明治10年 『新製見本 Specimen of New Types』明治21年 『活版見本 Specimen Book of Types』明治36年 『活字と機械』大正3年 |