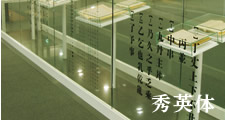

秀英体のコネタ

2006年06月27日

第17回 約物の深い世界を垣間見た

「約物」とは、漢字・仮名・アルファベット・数字など以外の、句読点やマーク・括弧など文章をサポートする文字の総称です。パソコンでも約物類は豊富に搭載されていますが、古い活字見本帳には今ではあまり見ない約物がたくさん収録されています。

というわけで今回の秀英体のコネタは、大日本印刷の前身である秀英舎製文堂が発行した見本帳に、どのような約物ワールドが広がっているか、その一端をご紹介します。

今回の調査に準備した見本帳は、

| タイトル | 発行年月日 |

|---|---|

| 壹號明朝活字見本帳 | 大正15年8月5日発行 |

| 弐號明朝活字見本 | (発行日等記載なし) |

| 明朝弐號活字摘要録 | 明治45年2月5日印刷 |

| 明朝三號活字見本帳 | 昭和4年2月25日発行 |

| 明朝四号活字見本帳 | 昭和3年10月印刷 |

| 明朝五號活字摘要録 | 大正2年8月改正版 |

| 六號明朝活字摘要録 | (発行日等記載なし) |

以上の7点です。この7点は、それぞれの書体が保有している漢字・仮名・約物などをまとめて見ることのできる見本帳なので、「全字種見本帳」と呼んでいます。全字種見本帳のほかにその印刷会社が保有する全種類の書体を少しずつ並べた「総合見本帳」という見本帳もあります。

各見本帳に収録されている文字は、漢字・仮名・数字・太仮名・万葉仮名・印物及符号・平字及竪字・分物約物に分類できるようです。今回はこのうち、印物及符号と分物約物*1を取り上げます。

今回のコネタはゲスト登場です。ヒラギノ書体集や游明朝体でおなじみの字游工房におじゃまして、書体デザイナーの岡澤慶秀さんにも今回ご紹介した見本帳を見て頂きました。

そもそも約物が載っていない!

――というわけで見本帳を何冊かお持ちしたんですが、実はどれもこれも微妙に約物の収録が違っていてですね。

岡澤:いちばん多いのは、小さいサイズですか?

――五号ですね。今回は号数明朝の見本帳をお持ちしたんですが、初号はいま業務で使っていてちょっと持ってこれませんでした。というわけで、一号から六号まで。で、このように(といって一号見本帳を開く)

岡澤:おっ! 約物ないじゃない(笑)。

句読点も括弧も載っていない……企画倒れの危機

――約物ないんです。

岡澤:え? これって全字種見本帳なんですよね?

――そうなんです。でも載ってないんです。最初、この企画は、号数ごとに句点、読点……と句読点を順番に並べて比較しようと思っていたんですが、そもそも句読点が載っていないサイズがある(笑)。

岡澤:約物って載っているものもありますよ?

――あるのもあります。でもどこからどこまで「約物」と指しているのがわからなくて。

岡澤:あー、それは字游工房も結構適当。「アルファベット以外の非漢字」というくらいの意味で使ってるかも。活版の世界だと、約物って「印物*2」の仲間なのかな。言葉的には。

――約物っていうカテゴリーがないんですよね。こっち(「弐號明朝活字見本」)は「符号」としてくくられています。

岡澤:これ何号ですか? ……約物はこれだけ?

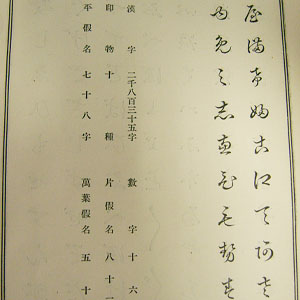

明朝弐號活字摘要録に載っている約物はこれだけ

――この書体は秀英二号です。「明朝弐號活字摘要録」はすごく約物が少ないんです。二号は見本帳を二種類お持ちしていて、「明朝弐號活字摘要録」は、発行が古くて明治45年です。もう一冊の「貳號明朝活字見本」は発行年がわからないんですね。秀英舎が株式会社化されたあと、としかわからなくて。住所が書いてあればだいたいの年代がわかるんですが。

岡澤:へえ~、約物って見本帳にあんまり載ってないんだ。そういうものなんでしょうか。

東京築地活版製造所はどうだったのか

――游築見出し明朝体や游築初号かなを作ったときに参考にした、東京築地活版製造所の見本帳はどうだったんですか?

岡澤:……そういわれてみれば、載ってないかもしれない。

(見本帳を取りに席を立つ)

岡澤:実はすごく久しぶりに見ます。カビがすごい。色鮮やかになってきた。

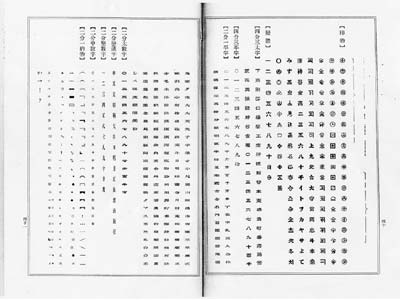

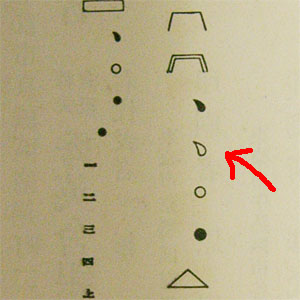

東京築地活版の36ポ明朝も約物はこれだけ

(カビはたくさん生えている)

岡澤:……なさそう。なさそうです。今はじめて気づきました。

――でも○とか△は出てるんですね。

岡澤:そう。印物。でも句読点とか括弧はないですね。句読点ていうのは、あれかな、どうでもいいのかな。

――昔の出版物って、そもそも句読点の使われる数が少なくないですか?

岡澤:あってもなんか申し訳程度の、ゴマみたいなのがついてるような感じだもんね。築地初号の見本帳も印物は充実してるんだけど、句読点とかパーレン*3はなげやりだね。書体を作ったとき、確かにないまま作ったなあ。「ないなあ」ぐらいは思ってたんだろうけど。

――初号や一号クラスの大型活字だと、いろいろな約物を使うような文章が組まれなかったかもしれませんね。

岡澤:でも充実してる見本帳もあるんでしょ?

――あります。岡澤さんが今見ているのは三号ですね。三号はわりと最近で、昭和4年です。昭和に入ると約物が増えるんですかね。

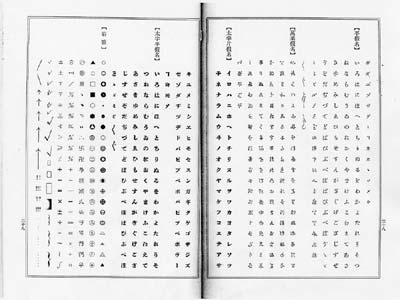

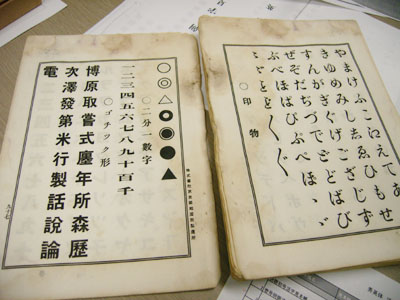

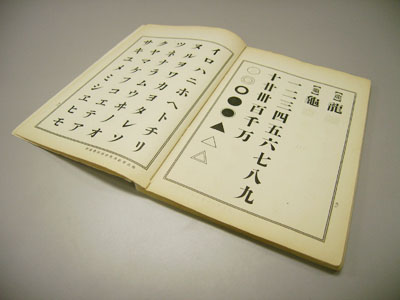

明朝三號活字見本帳。二重感嘆符などはマンガでは今でもよく使われます

岡澤:そういうものなのかなあ。だいたい、約物ってどういう意味なんだろう。気になってきた。なんとなく使ってきたけど。

――次は四号、昭和3年ですね。

岡澤:(うしろの内訳表を見ながら)約物137種? これ137種もないですよね?*4

あと、漢文記号多いね。返り点、送り仮名とか。

――続いて「五号活字摘要録」はですね、大正2年改正版です。この見本帳はかなり約物が入っていて、家印なんかも充実しています。

家印は全部で133種類も掲載されています

岡澤:約物も、括弧、鍵括弧、点丸、圏点もちゃんとあるんですね。漢文記号も約物扱いなんだ。ハングルまである。この見本帳は約物の量がすごく多いですね。

秀英体の句読点が大きいことに改めて気づく

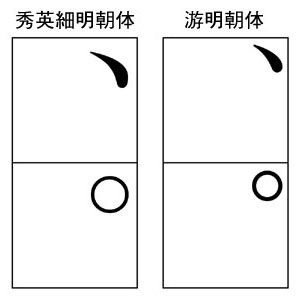

――二分一約物を見ていて思ったんですが、なんだか句読点が大きいくないですか?

岡澤:でも秀英体の句読点って大きいよね。もんのすごい大きいよ。日本一大きいと思う。活版の原字だってデジタルフォントの秀英細明朝体だって大きいですよ。

――えー! 句読点を他社の書体と比べたことがなかった……。

岡澤:ドン!って感じ。いばっていいと思うよ。

――じゃあ今度から秀英体の特徴として明記します(笑)。これは普通ですか?

岡澤:(持っていた文庫本の版面を見て)これは普通だね。秀英はこれの1.5倍はありますよね。秀英体の印刷物と比べてみてください。

秀英細明朝体と游明朝体を比較すると……

――あっ、本当だ! 長い!

岡澤:長黒いんだよ。同じ文字サイズで並べたときの差たるや。だから、秀英明朝の句読点は、どのサイズの書体もみんな大きいのかなあと思ってたんですよ。そしたらそもそも大きいサイズは約物が見本帳に載ってなかった(笑)。

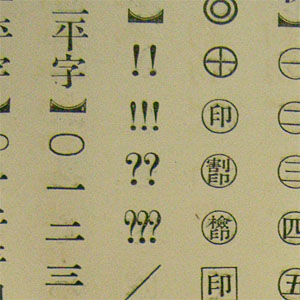

この白ゴマはなんだ

――白抜きの、このゴマみたいな句点は何に使うんでしょう。

句読点にまざって、白抜きの点が登場

岡澤:わからない。でも使ってたから載ってるんですよねえ。僕は「約物」という言葉の意味が気になってきた。広辞苑を引いてみよう。「(印刷用語)文字・数字以外の各種記号活字の総称。句読点・括弧類・圏点・漢文用返り点など。」……語源は載ってないね。

――印刷用語辞典とか、もう少し専門的な本じゃないと載ってないのかしら。

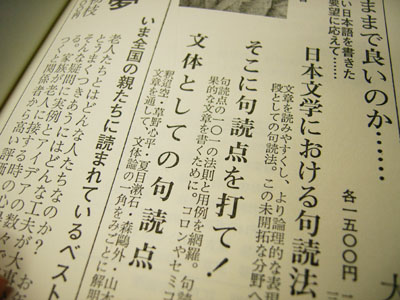

岡澤:あっ、句読点といえばこの本、『句読点活用辞典』(Amazon/honto)! 著者の人がすごいんですよ。句読点をこんなに詳しく調べている研究者がいるんですよ。

『句読点活用辞典』の巻末にある広告ページ。

『そこに句読点を打て!』も著者は句読点研究の第一人者である大類雅敏氏です。

――すごい……これ便利な本ですね。あっ、「批点(白点)」という名前で載ってます。文章は終わっても、次の文に文意が続く場合に打つらしいです。

岡澤:テンとマルのちょうど間ってことだ。ビジュアル的にも。中途半端で使われなくなったのかな。

――でもどの見本帳にも出てきますよ。

岡澤:「句読法(案)」*5に誰かが批点のことを書いたから、印刷会社は整備しないといけなかった、とか。

――でも「句読法(案)」は昭和21年にできたとありますよ。

岡澤:最近じゃん!

――ヒラギノでは批点は作りました?

岡澤:作ってないよなあ……。圏点では白抜きの点も作ったよ。でも句読点の位置では作ってないですね。

――じゃあ新たにAdobe Japan 1-7に批点を追加……

岡澤:絶対却下されるよ(笑)。

(いちおうの)結論、約物とは

岡澤:結論、どうしましょうか(笑)。

――えー、わかったこととしては、

■サイズによって約物の内容はまちまちらしい。

■秀英も築地も、大サイズでは約物はあまりないらしい。

■約物といっても、句読点や括弧よりも、符号や漢文記号のほうが多いらしい。

という感じですか……。

岡澤:ささやかな結論出ましたね。

結論なのに「らしい」ばかりですみません。約物の世界は深遠でした。識者のご叱責を待ちたいと思います。

ちなみに、「明朝初号活字見本帳」もあとから確認すると……

「明朝初号活字見本帳」も印物が少しだけ。

やはり約物はほとんど掲載されていませんでした。

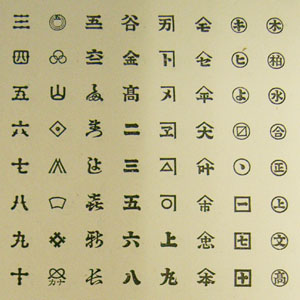

おまけ:謎のマークを追え!

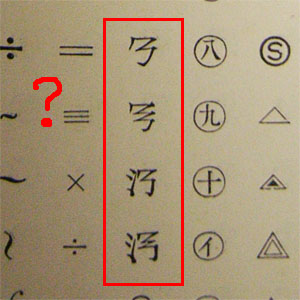

さて、岡澤さんとお話をしている最中に、「五号活字摘要録」に収録されている4種類の謎のマークが目にとまりました。このマークはなんでしょうか?

謎のマーク。漢字ではなく符号のコーナーに収録されています。

書体のデザインとしては明朝体の漢字の作り方と同じです。しかし見たことのない形です。ぎざぎざと書かれている部分は、点画を省略して書いたようにも見えます。崩し字といえば万葉仮名がありますが、万葉仮名は筆でしゅるしゅると崩した字なので、この謎のマークとは明らかに違います。

その場ではマークの意味も、どこで使われているかも判明せず、岡澤さんに宿題として調べて頂くことになりました。

するとなんとこの文字、単位記号だったのです!

|

|

ドラム:ヤード・ポンド法の質量単位で、1/16オンスのこと。 Unicode 0x0292に記号がマッピングされている。 |

|

|

オンス:ヤード・ポンド法の質量単位で、1/16ポンドのこと。 Unicode 0x2125に記号がマッピングされている。 |

オンスという単位を漢字で表すと、 です。したがって見本帳に掲載されていた文字は、この漢字と形は異なるが意味は同じ字(異体字)といえます。

です。したがって見本帳に掲載されていた文字は、この漢字と形は異なるが意味は同じ字(異体字)といえます。

残る2つのマークは、ドラム・オンスにそれぞれ水を表す部首である「さんずい」がついています。ドラム・オンスとも、質量の単位であると同時に、体積の単位でもあります。ということは……

|

液量ドラム:ヤード・ポンド法の体積単位で、液量オンスの1/8。 |

|

液量オンス:ヤード・ポンド法の体積単位で、約28ml。 |

ということになるでしょうか。

さんずいがついたら液体を表現できる、というのは、表意文字である漢字ならではですね。

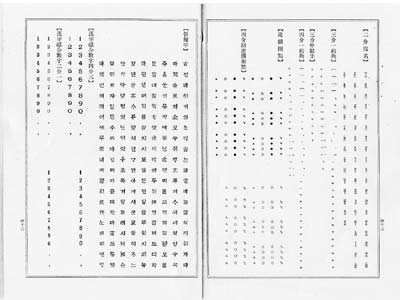

おまけ2:明朝五號活字摘要録の約物ご紹介

それではおしまいに、秀英舎製文堂の見本帳で最も多く約物を収録している「明朝五號活字摘要録」の、約物ページをご紹介します。

じっくりお楽しみください。

書体・フォントというと、つい漢字や仮名などに目が行きがちですが、約物なくして文章はつくれません。そして本文に違和感なく並ぶための約物作りは、漢字や仮名とはまた違う難しさがあります。今後は開発の裏側も少しずつご紹介していければと思います。

(2006.6.27 佐々木)

- *1 句点や読点、括弧などは、おおむね漢字や仮名の半分の高さに文字が収まります。そこで、高さが1/2の約物活字が「二分一約物」、同様に1/4の約物活字が「四分一約物」として活字見本帳に掲載されています。「分物約物」とはそれらの総称です。

- *2 印物(しるしもの)とは、「○」「△」「□」をはじめとした、様々な用途で用いるマークのことです。

- *3 パーレンとは括弧のこと。特に一般的に使用する丸括弧「()」を指す。

- *4 明朝四号活字見本帳の約物は、あとからきちんと数えると137種類ありました。

- *5 句読法案とは、明治39年に作成された文部省大臣官房調査課草案の句読法(案)、及び、明治39年句読法案を骨子に昭和21年に文部省教科書局調査課国語調査室が作成した「くぎり符号の使ひ方」の通称です。「くぎり符号の使ひ方」は文部省国語施策情報システムのサイトの「国語表記の基準」からPDFで閲覧できます。