秀英体のコネタ

2009年3月23日

第28回 奇跡の普遍性 Helvetica forever: Story of a Typeface ヘルベチカ展

ddd 第166回企画展 「Helvetica forever: Story of a Typeface ヘルベチカ展」

-

2009年1月15日(木)~2月27日(金)

dddギャラリー

ggg 第272回企画展 「Helvetica forever: Story of a Typeface ヘルベチカ展」

-

2009年2月5日(木)~28日(土)

ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)

2009年2月5日から28日まで、ギンザ・グラフィック・ギャラリー(ggg)![]() で、第272回企画展「Helvetica forever: Story of a Typeface

ヘルベチカ展」が開催されました(大阪のdddギャラリー

で、第272回企画展「Helvetica forever: Story of a Typeface

ヘルベチカ展」が開催されました(大阪のdddギャラリー![]() では、gggに先駆けて2009年1月15日から2月27日まで同名の展覧会を開催)。

では、gggに先駆けて2009年1月15日から2月27日まで同名の展覧会を開催)。

「Helvetica/ヘルベチカ」とは、書体の名前です。

1957年にスイスで誕生して、2007年で50周年を迎えました。その間、国や文化や言語を越え、日用品から企業ロゴまで製品を問わず利用されている、誰もが見たことのある書体です。当然、日本でも広く愛されています。

いつもはデザイナーが主役のgggで、今回はたったひとつの書体、ずばりそのものが主役です。今回の秀英体のコネタでは、ヘルベチカ展のようすを、駆け足でご紹介いたします。

旗とガラスの展覧会タイトルは当然ヘルベチカで!

ヘルベチカ、旅に出る。

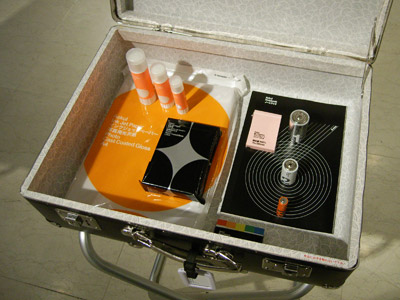

1Fの展示スペースに足を踏み入れると、まず目を惹いたのはずらりと並ぶトランクでした。 今回の展覧会はラース・ミュラー社代表のラース・ミュラーさん、デュッセルドルフ応用技術大学のヴィクトル・マルシーさん、フィリップ・トイフルさんの三氏によるキュレーションですが、ヘルベチカ展が旅をするイメージで、トランクによる展示を提案したのだとか。

トランクにのって、ヘルベチカたちが世界中からはるばる銀座まできました。

トランクの中には、ヘルベチカが使われたさまざまな製品が並んでいます。キュレーター各氏が、世界中で見つけたHelveticaの利用事例です。 おや、見知ったものが……。

アスクルの紙やノリや電池!付箋は毎日使っています!

注文した翌日に届くことでおなじみ、日本のあちこちの職場で使われている、アスクルのオリジナル文房具です! シンプルでカラフルなパッケージはいつも見ていますが、これもヘルベチカだったんですね。

ヘルベチカは、1957年(昭和32年)にスイスのハース社から活版印刷用の活字書体として発売されました。当時は「ノイエ・ハース・グロテスク」という書体名でした。「グロテスク」と聞くと、思わずおどろおどろしいイメージを持ってしまいますが、もちろん怖い書体ではありません。 欧文書体には「セリフ」と呼ばれる突起が線の端についており、この突起がない書体を「サンセリフ体」というジャンルに分類していました。

左がセリフ体(Century Old Style)、右がサンセリフ体(Helvetica Neue)です。

明朝体とゴシック体の関係と一緒ですね。

サンセリフ体が積極的に用いられたのは、長い文章ではなく広告などが中心でした。商品や企業のメッセージをばしっと伝え、そして何より広告物が生活者の目に留まるためには、力強さとインパクトが重要だからです。

当時、すでに「Akzidenz

Grotesk/アクツィデンツ・グロテスク」というサンセリフ書体が大人気でした。アクツィデンツ・グロテスクは、サンセリフ体の中では比較的オーソドックスな表情をしています。そこでヘルベチカはその路線を踏襲し、さらに造形的に洗練させていったようです。

ちなみに「ヘルベチカ」という名称に変わるのは、ノイエ・ハース・グロテスクが誕生して3年後の1960年のことでした。

ヘルベチカが日本にやってきた。

スイスでノイエ・ハース・グロテスク、という名前で生まれたヘルベチカですが、日本に導入されたのはいつだったのでしょうか。

なんと、1964年に開催された東京オリンピックがきっかけなのだそうです!

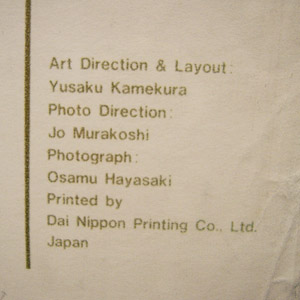

ということで、ヘルベチカ初の日本利用事例である、亀倉雄策さんの東京オリンピックポスターなども、会場に展示されていました。

1Fは名作ポスターが並んでいました。日本人デザイナーによるものも。

オリンピックポスターの端にあるクレジット。おお、確かにヘルベチカです!

東京オリンピックには、亀倉さんを含め、戦後日本を代表するグラフィックデザイナーが多く関わっていました。

その中のひとりである原弘さんが、「ヨーロッパで流行しているノイエ・ハース・グロテスクというサンセリフ体を使いたい」と考え、大日本印刷に打診がありました。オリンピックのためなら、ということでハース社がそれに応え、大日本印刷の市谷工場に、ノイエ・ハース・グロテスクが導入されました。

当時、どういった資料がハース社から届いたのか、残念ながらわかっていません。少なくとも活字のセットが届いたようです。活字1セットだけでは、色々な印刷物には使用できませんので、まずは活字の型である母型の製造が行われました。ハース社から届いた活字を元に、拡大投影機を使って文字を大きく引き伸ばして原図を作成し、ベントン彫刻機という機械で母型を製造しました。

母型そのものはまだ残っています。

市谷工場に残されているノイエ・ハース・グロテスクの24ポイントの「a」

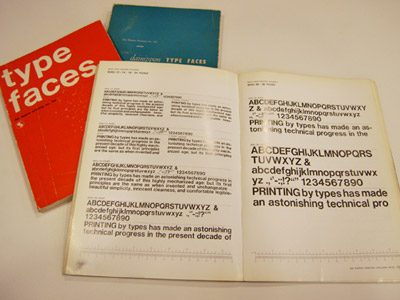

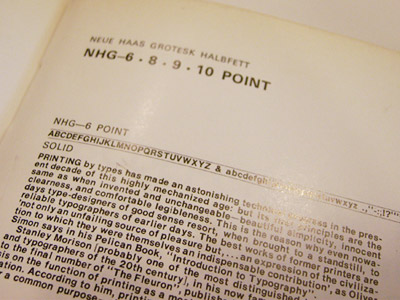

また、大日本印刷が発行した欧文活字見本帳にも、ノイエ・ハース・グロテスクが登場しています。欧文書体は書体名からつけられた略号があり、ノイエ・ハース・グロテスクは「NHG」と呼ばれていました。

1971年刊行「欧文活字2」のノイエ・ハース・グロテスクのページ

赤い「type faces」のほうは、表紙の文字もノイエ・ハース・グロテスクです

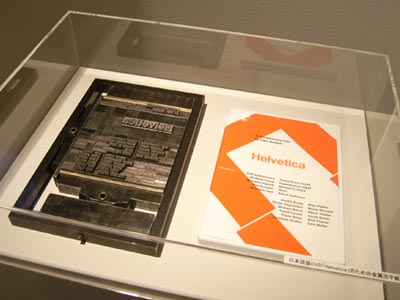

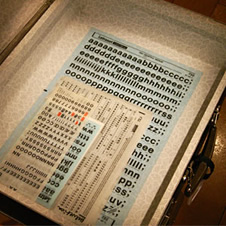

活字も並んでいました

gggにも実は鉛活字が並んでいました。

昨年日本で発売された、ゲイリー・ハストウィット監督によるドキュメンタリー映画「ヘルベチカ~世界を魅了する書」が会場で流されていたのですが、その傍らには、DVDのジャケットに使われた活字組版が展示されていました。

組版は欧文組版の専門といえば嘉瑞工房![]() さんです。ヘルベチカ展にもたくさんのご協力を頂きました。

さんです。ヘルベチカ展にもたくさんのご協力を頂きました。

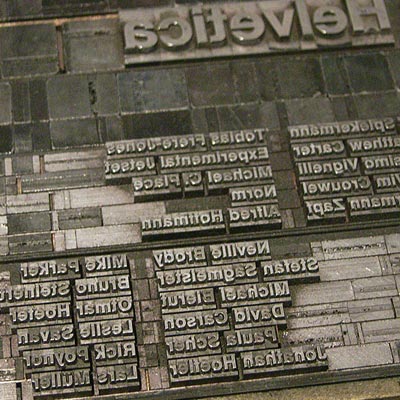

ジャケットのタイトルや登場人物名などの文字部分が組版されています

せっかくの機会なので、ガラスケースに顔をくっつけて、活字を観察してみましょう。

ヘルベチカの特徴は、文字の形そのものだけでなく、欧文書体のもうひとつの重要なポイントである「スペーシング」、すなわち文字周囲の余白設定でも顕著にあらわれています。

日本語の活字書体は、正方形の鉛の中に文字をおさめている場合が大半ですが、欧文書体は文字がそれぞれ固有の大きさを持ちます。たとえば「I」と「W」では、活字の幅がまったく異なります。幅が異なりながらも、組んだときに、余白がバランスよく並ばなくてはいけません。

余白の量は、書体がどう使われるかを念頭において設計します。ヘルベチカは最初から広告で用いられるためのサンセリフ体として設計されましたので、余白がとても狭く、文字と文字が詰まっています。このことで、文章を組んだときに、文字の濃度が均一なり、とても整然と見えます。

各活字の左右にある余白に注目!

地下はさらなる事例が盛りだくさん

地下の展示会場は、1Fを上回るトランクの数!

壁には、比較的最近のポスターなど、印刷物での利用例が展示されていました。

地下はもっとたくさんのトランクやポスターがありました

25年ですでに貫禄が……

古い新聞、これはなんと、ヘルベチカ25周年の時の記事だそうです!

書体が新聞を賑わせるなんて、なかなかないことです。この頃すでにヘルベチカが大人気だったことがわかります。

さらに25年を経て、50周年のお祝いがワールドワイドになるとは、ヘルベチカを開発した時にはさすがに予想していなかったでしょう。

もしかすると、印刷用の鉛活字や写真植字、DTPフォントよりも、もっともっと身近だったインレタ(インスタントレタリング)!

透明なシートに文字がプリントされており、紙などの上にシートを載せて文字部分を硬いものでこすると、文字が転写される、という商品です。

イギリスのレトラセット社がハース社と契約して、ヘルベチカのインスタントレタリングが販売されていました。

ヘルベチカといえばこれ!という方もいますよね。

中村勇吾さんの作品

2008年8月にgggで展覧会も開催された中村勇吾さんのスクリーンセーバー作品「DROP CLOCK」です。

ヘルベチカの数字が水にスローモーションでぽとんと落ちる瞬間です。

数字のデザインをじっくり観察するにはうってつけ?

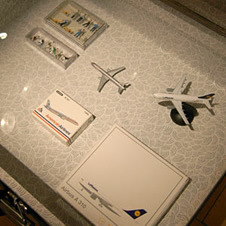

ルフトハンザドイツ航空やアメリカン航空のロゴマークにもヘルベチカが使用されています。

ヘルベチカが持つ信頼感が、大企業のコーポレートアイデンティティを表現するのにぴったり、ということなのでしょう。

このプラモデルのかわいさにも目をうばわれます……。

いろいろなデザイナーによるポスター。

世界各国のデザイナーによるポスター。

もちろんポスターの内容は全然異なります。ヘルベチカを使っているという点だけが共通項です。

どれほどグラフィックデザイナーの間にヘルベチカが浸透しているのかがわかります。

ヘルベチカが使われている企業ロゴマークです。しかしこれもごく一部だと思います。世界中には数え切れないほどのヘルベチカのロゴマークがあるはずです。

ありとあらゆる業種の企業ロゴに!

垂涎の開発資料や見本帳が盛りだくさん!

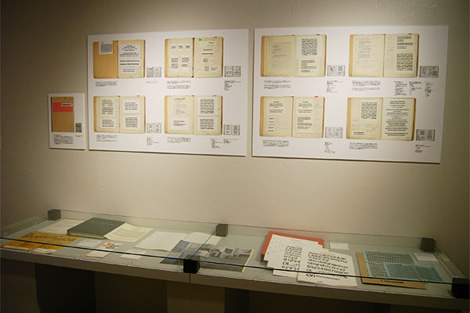

地下の展示はこれだけではありません。非常に貴重なヘルベチカの開発資料なども展示されていました。

これほどまで使われている書体は、誰によって、どのような過程で開発されたのでしょうか

エドアード・ホフマンの開発ノートの解説も展示されていました

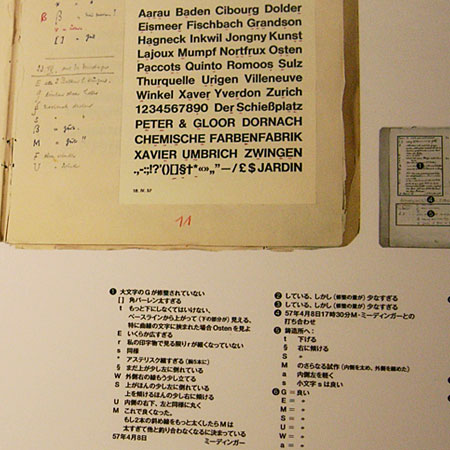

ヘルベチカの開発に大きく関わった人物が二人います。ひとりは開発元であるハース社のエドアード・ホフマン、そしてタイプデザイナーのマックス・ミーディンガーです。

ホフマンのご子息であるアルフレッド・E・ホフマンさんが、1冊のファイルを保管していました。それは、ヘルベチカの開発スタートから約9年間、書体の開発についてエドアード・ホフマンが記録したファイルでした。

書体の開発では、途中に何度も何度も、実際に印刷しながらデザインを確認・修正していきます。その印刷物が丁寧に貼り付けられ、日付やメモとともに残っているのです。ホフマンとミーディンガーの間でどのようなやりとりがあり、デザインに反映されていったかが、克明に記録されています。

とはいえ、メモはすべてドイツ語。どんなことが書いてあるか知りたい……。

というわけで、ご来場下さったみなさんのために、会場限定!ホフマンがファイルに記したメモの細かい日本語訳も併せて展示していました。翻訳はライノタイプ社のタイプデザイナー・小林章さんです。

ビー・エヌ・エヌ新社から刊行された書籍「Helvetica forever ヘルベチカ・フォーエバー -タイプフェイスをこえて-」![]() には、メモの詳細な翻訳はありませんが、この開発ファイルの内容が会場で展示していたページ以外にもたくさん掲載されています。書籍もぜひご覧下さい。

には、メモの詳細な翻訳はありませんが、この開発ファイルの内容が会場で展示していたページ以外にもたくさん掲載されています。書籍もぜひご覧下さい。

各文字に対して、おそろしく細かいチェックが入っています。

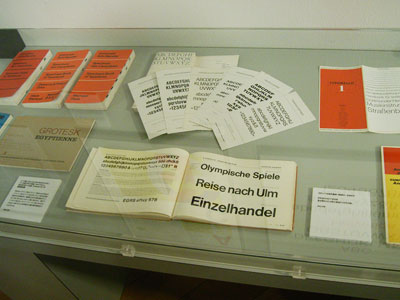

書体見本帳もたくさん展示されていました。判型がそれぞれ異なっていたり、綴じられておらず1枚ずつ見ることのできるものも。書体の魅力をあますところなく伝えるべく、それぞれ趣向を凝らしているのがわかります。

趣向を凝らした見本帳たち。

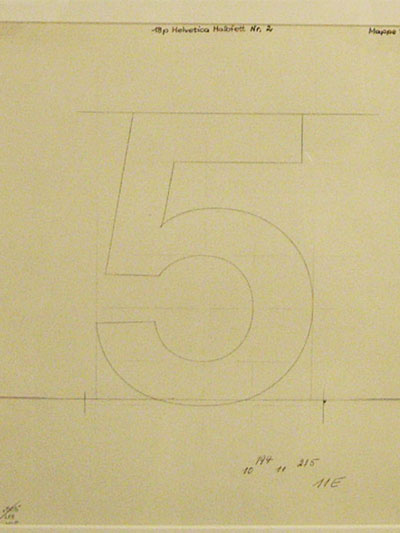

世界初公開?のお宝、ライノタイプ社から発売された写真植字機用のヘルベチカ原図です。ライノタイプ社の倉庫を探したところ発見されたそうです。

活字に比べてかなり大きいサイズに拡大していますが、非常に美しい鉛筆書きの線でした。慎重に原図を作成したことがうかがえます。

写真ではまったく伝わりませんが、本物は本当にきれいでした!

ヘルベチカに対していつも思うこと、それはあまりにあたりまえに使われている、とことです。

それこそ、書体開発者が常に思い描く理想の姿です。書体の個性がユーザの求める機能と合致し、時代に流されず、洗練された作品から安価な日用品にまで使われていながら、そのことを意識させない……。

そんな書体を作ることが、どれだけ難しいことか。

この展覧会で、ヘルベチカを使った数多くの製品や印刷物に触れ、そしてホフマンとミーディンガーの開発記録を目にしたことで、改めてヘルベチカの素晴らしさを実感しました。

会場ではヘルベチカ本と同じ布でできたバッグやポーチも販売。

裏地が赤くてとてもかわいいのです!

(2009.3.23 佐々木)

協力:小野秀氏