秀英体のコネタ

2009年10月26日

第29回 グーテンベルク42行聖書に会いに行く

丸善創業140周年記念 「グーテンベルク42行聖書」展

-

2009年9月2日(水)~9月8日(火)

丸善日本橋店3Fギャラリー

2009年9月2日~8日まで、丸善日本橋店にて、「グーテンベルク42行聖書展」が開催されました。丸善の創業140周年記念として開かれたこの展覧会には、現在、慶應義塾図書館が所蔵している実物の42行聖書がお目見え! そしてめったに見ることのできないこの貴重書をより詳しく理解できるマルチメディアシステムも併せて展示されました。この展覧会に、実は、秀英体が微力ながらお手伝いしてまいりました。

会期が少し短かったため、うっかり見逃したという方もいらっしゃるかもしれません。そこで、今回の秀英体のコネタでは、グーテンベルク42行聖書展のもようをお届けします。

この奥に、印刷を変えたあの本が……!

そもそも、グーテンベルクって誰?

誰もが知っているルネサンスの3大発明といえば、火薬、羅針盤、そして活版印刷です。その後の世界を変えたと言っても大げさではない活版印刷、この偉大な発明は、ヨハネス・グーテンベルクによってもたらされました。

活版印刷そのものは、11世紀ごろには既に中国で行われていたという記録があります。

しかし、ヨーロッパでの本作りといえば、もっぱら写本……すなわち、1文字ずつ手書きで本を書き写して複製を作るという方法が中心でした。手書きといっても、決してあなどってはいけません。写本作りの専門家がいて、美しい書体をもって丁寧に(まるで印刷のように!)文字を書き写し、きらびやかな挿画や装飾とともに、目にもまぶしい宝石のような一冊に仕上げたのです。実際、本当に宝石で装幀した本もありました。

写本を1冊作るのに長い時間がかかり、当然ながら制作費も莫大でした。したがって、本を持つことは、地位の高い人だけが有した特権でした。知は誰にでも開かれていたわけではなかったのです。

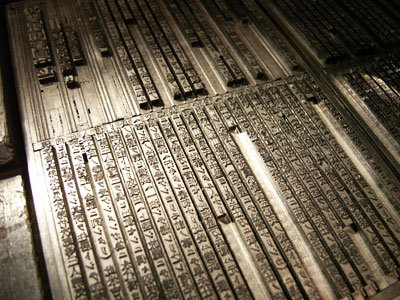

印刷、すなわち機械による大量複製を行うには、印刷機さえあればいいわけではありません。印刷のもうひとつの要といえば、版、すなわち金属活字です。

グーテンベルクはもともと、貨幣製造のための、高い金属加工の知識と技術を身につけていました。そんなグーテンベルクだからこそ、品質のいい金属活字づくりに成功したといえるでしょう。

それまでにあった様々な技術を改良し、文字をきれいに・大量に・高速に複製する、という印刷の原点が、グーテンベルクによって確立されます。グーテンベルクが「印刷の父」と呼ばれる所以です。

そして、その印刷術はやがてヨーロッパに広がり、キリスト教宣教師によってアジアにもたらされ、幕末に上海から日本に伝播します。DNPの前身である秀英舎はその技術をもって興した会社であり、やがて、秀英体が金属活字用書体として生まれます。もちろん現在の秀英体は鉛の活字ではありませんが、長い長い時間を遡ると、グーテンベルクに辿り着くのです。

これが42行聖書!

実際の展示では、グーテンベルク以前の写本づくりについての解説、実物の42行聖書、そしてグーテンベルク以降の本作りとして日本での活版印刷についての紹介がありました。

歴史的な背景を踏まえてから42行聖書と対面することで、見え方も変わりますよね。

パネルではグーテンベルク以前・以降のご紹介。秀英中明朝体で組版されています。

さて、前置きが長くなりましたが、展覧会の主役である42行聖書に近づいてみましょう。

厳重なケースのみならず、コワモテの警備員を従えて、42行聖書が展示されていました。

2人で厳戒警備中。世界の宝ですから。

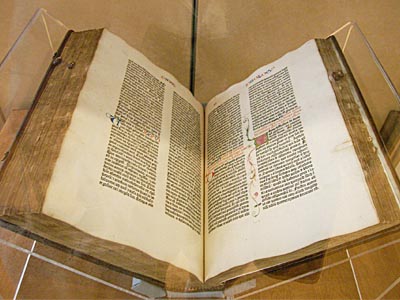

500年前の本です。本当です。

ケース越しの写真では、どうも魅力が伝わらないですね。

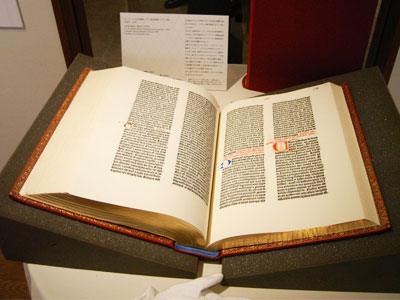

写真だからきれいなわけではなく、本当にきれいなんです!(提供:慶應義塾図書館)

小口はさすがに変色しているのですが、開いたページの紙はあくまで白く、インキの色も鮮やかで、昨日刷られたと言ってもおかしくないほどの本です。これが500年前の印刷物なのでしょうか。

文字の部分(黒と赤)は金属活字による活版印刷です。そのほかの段落の頭にある「イニシャル文字」や飾りなどは、手作業で後から描かれました。

パネルには「現存する48部の「グーテンベルク聖書」の中でも最も美しく、最も貴重な一冊とされている」と解説がありました。

グーテンベルクはおよそ160~180冊の42行聖書を作ったとされていますが、現存しているものはわずか48冊。15世紀に製本された際の装幀のままなのは、そのうち9冊。さらに、グーテンベルクがいたマインツで製本されたのは3冊しかありません。残念ながらそのうちの2冊は保存状態が悪く、残されたたった一冊が、なんと慶應義塾図書館の42行聖書なのだそうです。

もちろん500年前の印刷物、当然貴重なものであることは知っていましたが、その中でも選りすぐりの一冊だったなんて!

本への愛にあふれる装幀

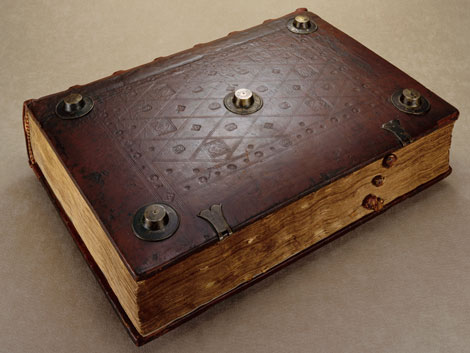

この42行聖書、決して派手な見た目ではありません。

表紙は革なのですが、バッグの底についているような鋲が打たれています。現在流通している本とは異なり、この巨大な本は、立てて保管していたのではなく、寝かせていたようです。また、中を読む際も、両腕に持てる重さではありませんので、テーブルに置いた状態で開いていました。そうすると、常に表紙に負荷がかかることになるため、この鋲によって、革表紙を支えていたのでしょう。

本を傷めないように、という本の持ち主の愛書家ぶりが伝わる装幀ですよね。

支える気まんまんの鋲です。(提供:慶應義塾図書館)

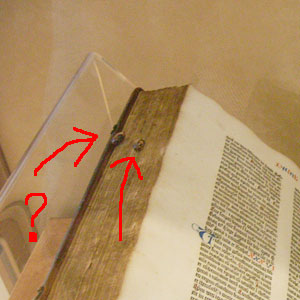

また、ページの小口には、くるみボタンのようなポッチがついています。こんなところにボタンをつけるなんて聞いたことありません。

実はこれ、インデックスがわりに、各章の冒頭のページにつけられているそうなのです!

このボタンの正体は、ページのインデックスでした!

いくつかは、取れてなくなってしまっています。かつての持ち主たちが、そこに指を当て、ページをめくった証拠でもあるのでしょう。このボタン式インデックスは、他の42行聖書には見られない、この本だけの特徴です。

華美ではないけれど、実用的に考えられた素敵な本です。42行聖書というと、印刷人のグーテンベルクに話題が終始してしまいますが、この42行聖書の装幀を考えた人のことが好きになってしまいました。マインツの職人でしょうか。それとも最初の持ち主でしょうか。

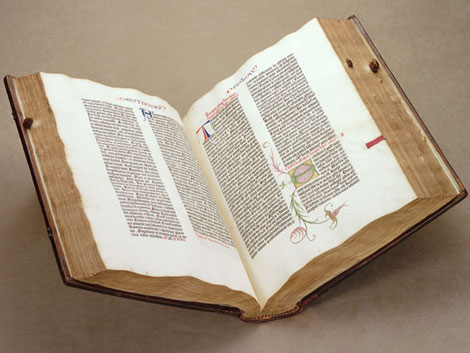

42行聖書のファクシミリ版も展示されていました。ファクシミリ版というのは、本物に限りなく近づけた復刻本です。とても貴重な42行聖書ですので、誰もが好きに読んだりすることはできません。そこで、こういったファクシミリ版を作り、こちらで研究を行ったりします。

マザラン版の装幀は、赤くて金もまぶしくて、ゴージャス!という感じです。

1984年に発売された「42行聖書マザラン版」のファクシミリ版*1です。オリジナルは、17世紀に活躍したのジュール・マザラン枢機卿が所有していた聖書で、現在フランスで保管されています。

42行聖書は長らく忘れられた存在だったのですが、マザランの残したこの聖書が発見・評価されたことで、42行聖書の価値が広く知られるきっかけになったそうです。

もっと詳しく見たいから!

怖い警備員2人にはさまれ、ガラス越しの対面……。でももっと深く42行聖書を知りたいんです!

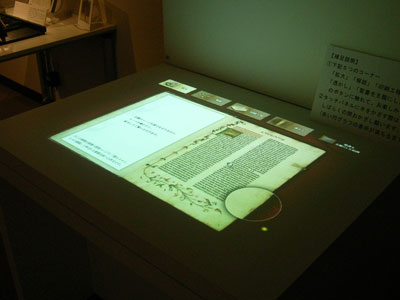

ということで、42行聖書のマルチメディアシステムに駆け寄りました。

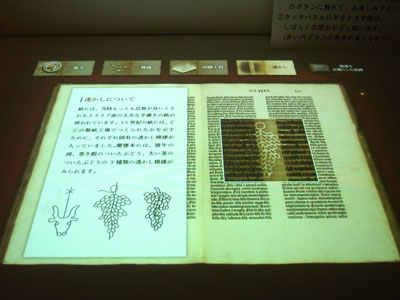

42行聖書をより詳しくお伝えします。

42行聖書に限らず、博物館や美術館などでは、貴重な展示物はガラスケースの向こう側に展示されています。しかし、せっかく足を運んだのなら、展示について、もっと詳しく知ってから帰りたいですよね。

「お客様は、42行聖書を前にして、どんなことを知りたくなるだろう」と考え、こんな機能を盛り込みました。

- ページを拡大して細かいところまでじっくり鑑賞

- ページ内の文字や絵などのモチーフをより詳しく解説

- どういう順番で印刷されたのか、印刷手順の解説

- 用紙の透かしについて解説

- 42行聖書なだけに、聖書を主題にした絵画をご紹介

正直なところ、紙に透かしがあったなんて、展示物を見ているだけでは気づきませんでした……(42行聖書など初期の印刷本に使用された紙は、製紙工場によって透かしの柄が異なるそうです)。

見えないところまで解説しますよ!

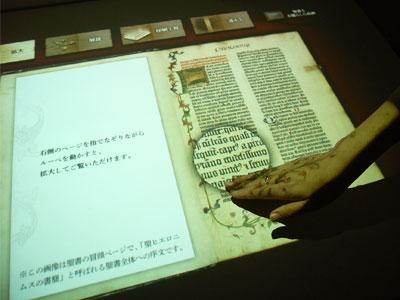

また、見せ方についても、工夫しました。このシステムでは、「書物ならではの情報提供」をポイントに考えられています。開かれた本のページを前に、お客様がどういう動きをするかを考え、なるべく自然に操作ができ、理解が進む方法を探っていきました。

拡大の機能。見たい部分を手で触ると、そこが拡大されます。

テーブル上に投影されている42行聖書の見たいところを指先でなぞると、そこが拡大されたり、詳しい解説が読めるようなインターフェース*2になっています。マウスを操作したりするよりも、より直感的に解説を楽しめます。

あっ、使用したフォントはもちろん! こういった表示に最適になるよう改良した「秀英横太明朝」ですよ!

本物の42行聖書を目の前にすることで、その美しさと500年という時間の流れに驚かされました。しかし、数多くの研究者によって少しずつ紐解かれてきた研究成果は、実物を置くだけではお客様に伝えることができません。

DNPでは、DNP五反田ビルに開設している「Louvre - DNP ミュージアムラボ」![]() などで、新しい美術鑑賞の試みを進めています。今回の展覧会のように、貴重な実物とあわせてマルチメディアシステムを活用することで、展覧会の場でお客様により深く作品を楽しんで頂くことができます。

などで、新しい美術鑑賞の試みを進めています。今回の展覧会のように、貴重な実物とあわせてマルチメディアシステムを活用することで、展覧会の場でお客様により深く作品を楽しんで頂くことができます。

最後の活版

展覧会にはもうひとつ、展示物がありました。

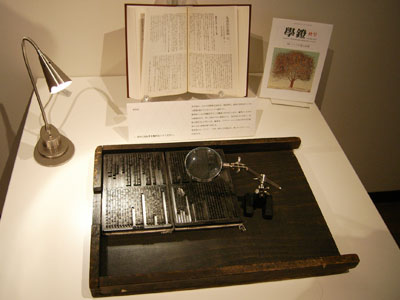

丸善が発行しているPR誌「學鐙」![]() 2003年4月に発行された、第100巻第4号の活字組版です。

2003年4月に発行された、第100巻第4号の活字組版です。

學鐙 2003年4月の号の活字組版。

DNPの活版印刷部門は、2003年4月をもって解散しました。この學鐙は、DNP活版部門の最後のお仕事のひとつでした。

市谷工場から、残されていた組み置きを2ページ分、ゲラに載せてそのまま丸善日本橋店まで運びました。活字の組版は残すものではなく、印刷が終われば版を解くため、現場にはあまり多くは残っていません。この學鐙は、最後だからそのまま解かれることなく置いてありました。

42行聖書の組版は、もっと大きく、もっと迫力があったと思いますが、本を印刷するには、こんなに細かい金属をみっしりと組み合わせるものなのか、実感していただけたと思います。

もちろん活字は秀英体です!

ただただ、42行聖書の迫力に圧倒された展覧会でした。

15世紀にこの本を印刷した職人も、まさか何百年も残るとは思っていなかったはずです。丁重に保管されていたとはいえ、500年という時間に耐えうるほどの、紙やインキ、印刷品質の高さを備えていたということにも驚かされます。

500年後、秀英体が刷られた本は、残っているでしょうか。「もちろん残っていてほしい!」と思いながら、書体開発に取り組んでいます。

慶応義塾図書館からグーテンベルク像も来ていました。

小さくてとてもかわいいのです!

(2009.10.26 佐々木)

- *1 1984年発行のマザラン版42行聖書のファクシミリ版にご興味のある方は、丸善株式会社教育学術事業本部商品センター美術古書担当(Tel.03-3272-7865)が古書市場を調査いたします。お問い合わせ下さい。

- *2 展覧会で使用したものと同じシステム(手の動きや位置を追跡し操作するインタラクティブ・テーブル)は、Louvre - DNP ミュージアムラボ 第6回展「1800年前、エジプトに生きた女性たちの肖像」でも使用されております。ご興味のある方は、Louvre - DNP ミュージアムラボのサイトをご覧下さい。