秀英体のコネタ

2016年2月25日

第37回 秀英角ゴシック銀は読みやすさ第1位!? ~感性的な評価~

秀英明朝は100年以上に渡り、出版物にご愛用いただいています。こういった背景からも、秀英体は「読みやすい書体」と自負しています。

しかし、書体の「読みやすさ」は何で決まるのでしょう?また、秀英体の「読みやすさ」は私たち担当者の思い込みでなく、読者の方に届いているでしょうか。

こういった疑問から、専門家のご協力を得て、書体の定量評価(※)に取り組んでいます。(※点数などに数値化して行う評価です)

今回は、人間工学の専門家である窪田悟先生(2012年の実験当時、成蹊大学理工学研究科教授。現、エルゴデザイン研究所代表)と行った、画面表示における読みやすさの評価実験をダイジェストでご紹介します。

詳しい内容はこちらの資料(PDF)をご覧ください。

若者に高評価の読みやすさをもつ

秀英体 表示用フォント(秀英体角ゴシック金/秀英体角ゴシック銀)![]()

「一対比較法」で評価しました

評価実験と言うと難しく聞こえるかもしれませんが、今回行った「一対比較法」は、対象を1対1の総当りで比較し、その結果から得点・順位を付けるシンプルな方法で、デザインや味など好みや感性で評価する際に用いられます。

今回の評価は、秀英体の中では新顔(2012年リリース)、秀英角ゴシック金L・秀英角ゴシック銀Lの評価を目的に、他社書体を合わせたゴシック9書体を対象とします。

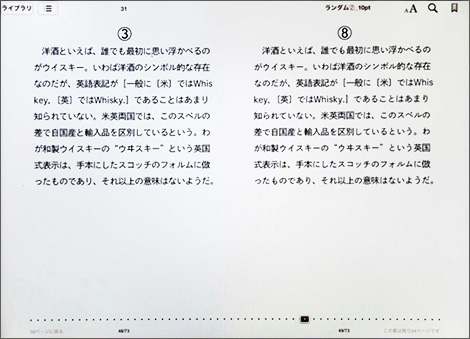

電子書籍やウェブサイトでの本文利用を想定して、画面表示で一般的なゴシック・横組の文章を、電子ディスプレイ(電子ペーパーと液晶の2種)に表示し評価しました。

画面に2種類の異なる書体で同じ文章を表示し、どちらが読みやすいか実験参加者に選んでもらいます。

実験参加者は、20歳代前半の若年層20名、30~40歳代の中年層24名、60~70歳代の高齢層24名の三世代。年代によって電子機器への慣れ、書体の好み、視力などが異なると考えられるので、幅広い年代の方に参加をお願いしました。

秀英角ゴシック銀は読みやすさ第1位!(若年層)

以上の実験から、「秀英角ゴシック銀L」は若年層から「読みやすさ第1位」という嬉しい評価を得ました!

こちらは、年代ごとに色分けして、各書体の読みやすさ評価の得点をプロットしたグラフです。グラフの右側(得点が正の値)ほど「読みやすい」と評価されたということになります。

グラフ1:仮名の文字面積順による評価実験結果

グラフ1では、評価書体のプロットを、上から仮名の大きさ(仮名の文字面積)順に並べています。若年層(赤線)・中年層(緑線)は仮名の小さな書体を読みやすいと評価した傾向が見てとれます。

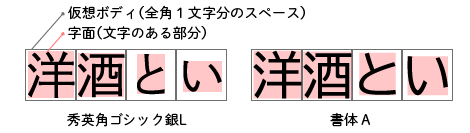

評価書体のうち、仮名が最も小さい秀英角ゴシック銀Lと最も大きい書体Aでは、このくらい大きさに差があります。多くの書体では、漢字は正方形の1文字分のスペースいっぱいにデザインしますが、仮名は書体により様々です。

秀英体の読みやすさについて、これまでも経験則から「漢字と仮名に大きさの差があると文章にリズムができ読みやすい」とご紹介してきましたが、それを裏付けるような結果です。

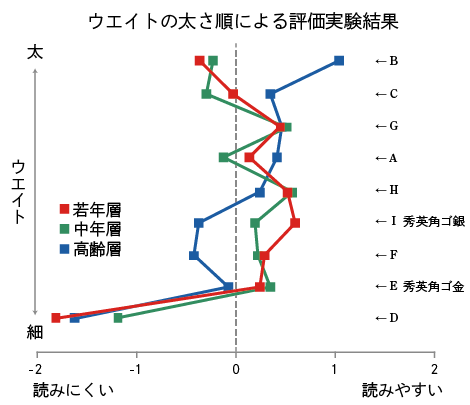

グラフ2:ウエイトの太さ順による評価実験結果

グラフ2では、評価書体のプロットを、上からウエイトの太い順に並べています。

高齢層(青線)はウエイトの太い書体を読みやすいと評価、若年層(赤線)・中年層(緑線)は太すぎず細すぎずのウエイトを読みやすいと評価した傾向が見てとれます。

この実験によって、幅広い世代にとって読みやすいウエイトがあることが分かり、秀英角ゴシック金・銀Lよりもやや太い秀英角ゴシック金・銀Mの開発につながりました。

実は、実験の前は、クラシックで明朝体の雰囲気を残した秀英角ゴシック銀は高齢層から評価されるのではと予想していました。しかし、実際には高齢層からの評価はイマイチ、予想外に若年層からの高評価となりました。高齢層には、視力の衰えから、太く大きく見える書体が読みやすいのだと考えられます。

書体の評価は一つの方法が確立されているわけではありません。

「書体の読みやすさ」にも、様々な尺度があると思います。文章を速く読めるか、読んでいてストレスを感じないか、文章の内容が頭に残りやすいか、なども評価の切り口になるでしょう。

現在、DNPは北里大学とジャパンディスプレイ社と共同で読書速度を尺度とした評価実験に取り組んでいます。いずれ折を見て、コネタでご紹介しますのでお楽しみに。

(2016.2.25 高橋(怜))