秀英体のコネタ

2005年02月18日

第2回 かわいい活字

雑誌を開くと、思いのほか記号が使われていることに気づきます。丸付き数字、ギリシャ文字、単位など普段の生活でもよく使うものもあれば、専門の雑誌でしか使われないような珍しい記号までさまざまです。

それら記号は、DTP以降はアウトラインデータを貼り込んだり、使用頻度が高ければフォントの外字エリアにマッピングして使っている場合もあるでしょう。

もちろん、金属活字にも記号はあります。平がなや数字などと同様に母型を作成して、鋳造機で一本ずつ鋳込まれます。指先よりも小さい細い活字の面に、それでもきちんと模様が見えるさまは、とてもかあいらしいものです。現場で見つけたかわいい記号を、ほんの少しですが、ご紹介します。

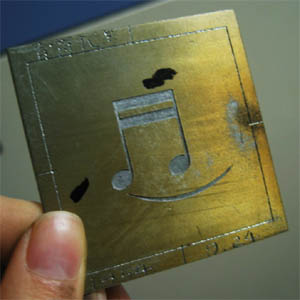

音符のパターン

音符のパターン*1です。音楽の教科書で使われたかもしれませんね。

つづいて、

牛の母型

なんと、牛の母型です。写真が見難いのですが、頭に角がちょこんとついています。確かに牛です。歩いています。一体何の用途に使われたのでしょうか。牛の記号ということは、酪農などの専門誌で使われたかもしれません。

母型は雌型なので、凹んでいる部分が印刷されることになります。この母型から鋳造された牛活字が実際に印刷されると白抜きの牛になります。

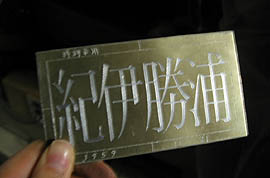

「入試情報」の母型

これは旺文社の受験情報誌「螢雪時代」用に作られていた母型です。これ以外にも数十種類の螢雪時代専用母型があります。螢雪時代の創刊は昭和13年*2ととても歴史があり、もちろん金属活版でも印刷されていました。

続いては鉄道です。

紀伊勝浦駅のパターン

鉄道時刻表専用のパターンです。JR紀勢本線の紀伊勝浦駅(和歌山県)です。

これは実際の活字も発見しました。

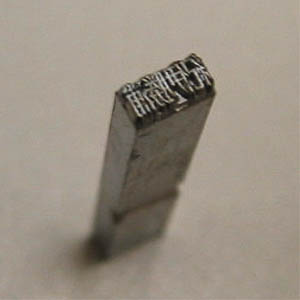

紀伊勝浦駅の活字

これは12ポイントの活字ですが、高さが半分しかありません。そこに「紀伊勝浦」と4文字彫刻されています。おそろしく細い線の文字ですが、よく見るとハライやハネなどもきちんと表現されています。

次も鉄道にまつわる活字です。

釜飯の活字

これ、実は、お釜の中に「特殊弁当」と書いてあります。特殊弁当とは、幕の内弁当のような普通弁当に対し、それぞれの地方ならではの駅弁を指します。記号も釜飯になっていると、おいしそうな気がしてしまいます。

この釜飯活字も高さが通常の2/3しかありません。しかし活字サイズとしては36ポイント活字という大型の部類になります。

麻雀牌の活字

麻雀牌の活字です。ひらいた羽を持つ孔雀柄、一索(イーソウ)の牌です。

麻雀や囲碁・将棋など、現在でも出版物でルールや得点を説明していますが、少し前までは一本ずつ活字で組み上げられていました。

『秀英体研究』第4章に掲載された秀英舎・製文堂の活字見本帳にも、わずかですが囲碁・将棋の活字を見ることができます。

おしまいに、ここでご紹介した活字を並べてみました。

左からボールの活字、紀伊勝浦の活字、麻雀牌の活字、釜飯の活字

左側に、10ポイント全角サイズの野球ボール記号の活字を基準として並べました。

活字の脚に見える溝は、ネッキといいます。文字をウマから拾う際に活字の上下を間違えないよう、活字の下側につけられます。しかし、麻雀牌のネッキは牌の右サイドについています。

紹介した活字はいずれも、読者の理解を助けるため、実用に供されたものです。おもちゃではありません。しかし、小さな小さな釜飯や麻雀牌を目にしてしまうと、思わずかわいいと言ってしまうのです。

(2005.2.18 佐々木)

- *1 パターンについては探険!市谷工場活版現場 母型庫に詳しく記載しております。ご覧下さい。

- *2 「螢雪時代」は、昭和7年(1932)創刊の会員通信誌「受験旬報」を昭和13年(1938)に「螢雪時代」へ改題、月刊誌としてリニューアルされました。